ポルトガル史

エスタド・ノヴォ

19世紀末に王政が崩壊し共和制に移行したヨーロッパ最西端の国、ポルトガルでは議会政治が空転し、結果として1932年にアントニオ・サラザール教授よるファシズム体制「エスタド・ノヴォ」が開かれた。

エスタド・ノヴォにおいては左右両端の過激派は弾圧され、サンディカリスト組織は秘密警察PIDEにより壊滅的打撃を受けた。経済面においては、国家の介入で資本家を保護し、階級闘争を抑えて植民地を含む国産品を愛用していた。

この体制は同じカトリックのドナウ連邦と相互に影響を受けており、与党は国家連合党による一党独裁であり、ポルトガル青年団はローゼッカ青年団と毎年使節を送りあっていた。サラザールは当初こそドナウ連邦とエスタド・ノヴォの類似性を指摘しており、両者をカトリック・ナショナリズムの兄弟であると捉えていたが、その姿勢は徐々に変化していった。

まず、エスタド・ノヴォは筋金入りの保守主義者によって構成されていた。彼らはドナウで起きていたような全体主義革命を拒否し、権力や財産の奪取、それらの党に対する暴力的な従属、少数民族の弾圧や周辺国への侵略を認めなかった。最後まで両者の共通点であったのがカトリックであり、そして指導者と社会の下の範囲内で個人の自由が認められるという、自由主義とは異なるカトリック的価値観だった。思想の根底的部分では共感しつつも、政策面では微妙な相違があったのである。

また、エスタド・ノヴォは反ユダヤ主義にも反対した。1938年にドイツ帝国で発足したドイツ保守党政権が、当時既に東アフリカ植民地でなされていた「アーリア条項」を本土の一部公務員にも導入するべきか提起したさい、サラザールはこれを批判する論文を発表している。

1937年のスペイン内戦においてもこれは際立ち、ポルトガルはスペイン王国を支援し、ドナウはサンディカリストを含む全体主義側の共和革命派を支援していた。

WW2になると、サラザールは枢軸国がスペインを経由してポルトガルに侵攻することを恐れるようになった。スペイン共和国と不可侵条約「イベリア同盟」を結び、枢軸国に希少資源のタングステンを輸出しつつ、一方で同盟国にも英葡永久同盟に従いタングステンを輸出していた。WW2においてポルトガルは絶妙な綱渡りのような中立を余儀なくされた。

冷戦時代

ユーラフリカ

WW2では中立を貫いていたポルトガルだったが、WW2末期の1946年に枢軸国の勝利が目前となると、ポルトガル国内でも中立を放棄し宣戦布告することで、形式的にでも戦勝国入りすべしとの論調が目立った。サラザールはこの突き上げに折れて、イギリス本土が陥落した後である1946年7月に同盟国に宣戦布告をした。

とはいえ、サラザールはこれはあくまで枢軸国の圧力によるものだとして、同盟国国民の脱出や難民の救助を隠さず精力的に行った。終戦直後、ドイツとポーランドでポグロムが起こるとユダヤ人難民の通過ビザを現地大使館は発行した。

戦後の新秩序の構築において、ポルトガルは同じカトリックのドナウ側に就くことを選んだ。そもそも、ポルトガルの四方はフランス勢力圏に囲まれており、ドゴール元帥が敬虔なカトリックであるとはいえ革命的なサンディカリストとコミュニストがいることは無視できなかった。同じく革命的ながら直接陸上国境が接しないドナウの勢力圏であれば、エスタド・ノヴォ体制を守ることができると考えたのである。

1948年にポルトガルはドナウの欧州決済銀行再建に参加し、さらに1949年にドナウ連邦との軍事同盟を結んだ。

ポルトガルはWW2の戦禍を被らなかったため、欧州決済銀行の出資において大きな影響を手にし、中欧に資材を割高に輸出することで好景気が到来した。エスタド・ノヴォ体制はドナウのそれと似たコーポラティズム経済体制を維持していたが、野党勢力はその非効率性を指摘しコーポラティズムの解体と民営化を主張した。しかし国民連合党は選挙人による選挙制度で事実上の一党独裁を維持し続けた。好景気もあり反政府運動は広がらなかった。

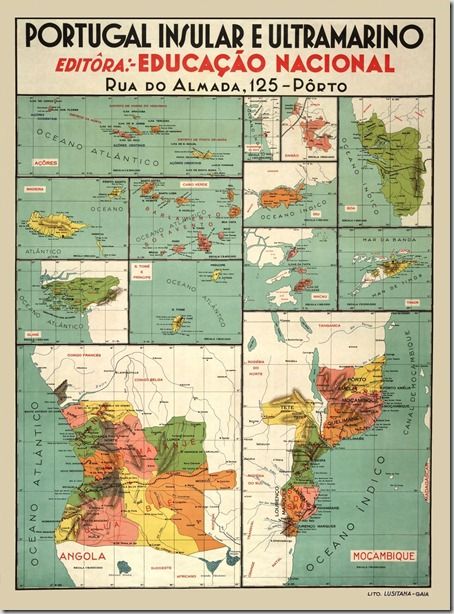

1948年末にドナウが「ユーラフリカ計画」を開始して以来、ノイプロイセンの建国をはじめアフリカの資源開発と投資ブームが起こっていた。以前からアフリカ植民地への投資を志向していたサラザールは欧州決済銀行経由でドナウの資金と技術支援を得て、これをアフリカに投資していた。

「大洋で結びついた多様な大陸の国家」ポルトガルはドナウのユーラフリカの一部となることで、安全保障と経済的繁栄を確保したのである。

ちなみに、ポルトガルは新大陸と旧大陸が分離された冷戦時代において、両大陸を合法的に行き来できる数少ない国の一つだった。同じくエスタド・ノヴォ体制を謳ったブラジルのジェトゥリオ・ドルネレス・ヴァルガス政権と友好関係を結び、両国間を経済移民が行き来することもできた。旧大陸の全体主義陣営からの政治亡命者は、しばしばポルトガルを経由して新大陸に逃れていた。ただし、ドナウがレイキャビク休戦協定を遵守し新大陸に位置する南米諸国への政治的野心がないことを証明することに腐心したため、欧州決済銀行はポルトガルとブラジルの経済関係を認めなかった。貿易はもっぱらバーター式で、金融資産の移動は非常に限られていた。

対テロ戦争

ポルトガルが冷戦においてドナウ側に立ったことで、対立するフランス・コミューンはポルトガルの反体制派を支援し始めた。サラザール政権下で識字化がゆっくりではあるが進展し、学生の数が増加していた1962年には、サンディカリズムとマルクス主義に感化した学生を警戒した警察が大学を閉鎖し、共産党員の一斉検挙が行われた。

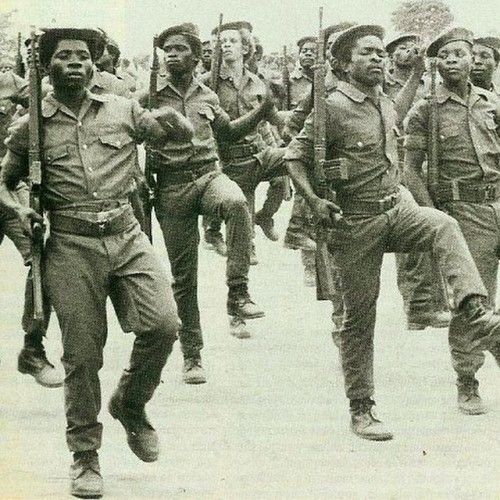

1960年に「アフリカの年」が到来し、パリインターで採択された反植民地主義に基づき独立したアフリカの新生サンディカリスト国家は、ポルトガルを含むドナウ勢力圏の植民地や傀儡国家などへゲリラを送り込み、独立運動を支援し始めた。

ポルトガルの場合、直接サンディカリスト国家と国境を接していたのはポルトガル領ギニアとポルトガル領アンゴラだった。

サラザールはあくまでもこれら植民地を堅持することを命じたが、戦争が長引きポルトガル経済が疲弊していくにつれ、政権側でもある程度譲歩しサンディカリスト以外の黒人であれば部分的に独立を認めても構わない、というような風潮が流れるようになった。また、フランスの影響を受けたサンディカリスト系の反政府運動に対し、ドナウ社会主義の影響を受けたグループが新興しつつあった。

1968年にサラザールが病に倒れると、一気にこれは顕在化した。1974年にサンディカリスト系の軍部の反乱が勃発したが、ドナウの支援する軍部グループがこれを制し、ドナウ連邦をモデルにした改革が始まることとなった。これと同時に、植民地における対テロ戦争も休戦し、非サンディカリストの黒人に政権を委譲するという新たな戦争が始まることとなる。

ギニア

ポルトガル領ギニアは大西洋に面する小さな領域で、陸上はフランスから独立した西アフリカ・コミューンに囲まれていた。こうした地政学的特性のため西アフリカ・コミューンから来た独立派ゲリラによってすぐにほとんどの地域が占拠されてしまった。そもそも、ポルトガル政府はこの地域に全くと言っていいほど関心を向けておらず、インフラ投資はおろか現地の測地さえもおろそかにしていた。

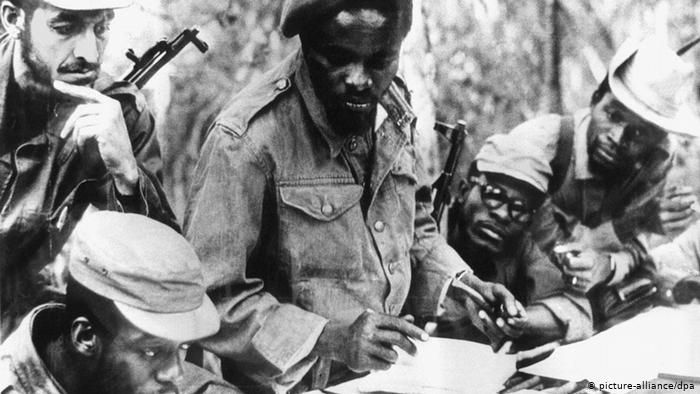

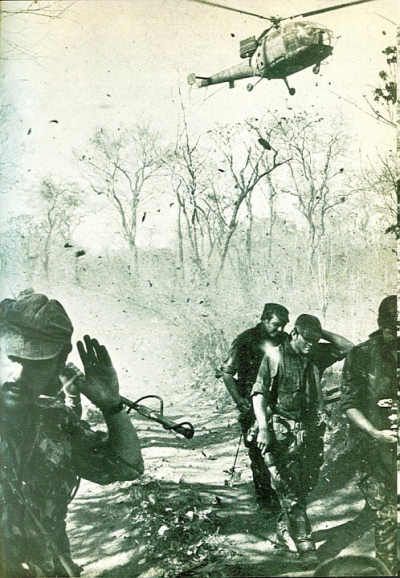

サンディカリストゲリラはギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)を結成し、指導者にはアミルカル・カブラルが就任した。1967年にアントニオ・デ・スピノラがギニア総督に就任すると、ようやくギニアに対するインフラ建設が始まった。コンゴ危機での戦訓をもとにジャングルへの枯葉剤やナパーム弾による爆撃、いわゆる索敵撃滅作戦が展開された。カブラルは秘密警察PIDEが仕組んだ内紛により暗殺された。

しかし、ポルトガルは現地人の支持を得ることができず、ただただ土地は荒廃し軍備がかさんでいった。1973年にゲリラはポルトガル領ギニアのほとんどを支配し、ギニアビサウ・コミューンの独立を宣言した。翌1974年にポルトガル軍はギニアから完全に撤退した。

アンゴラ

1961年1月3日、ポルトガル領アンゴラでは綿花栽培の押し付けをきっかけに黒人の反乱が起き、対するポルトガル軍がナパーム弾で黒人暴徒を焼き払い鎮圧、これがアンゴラにおける対テロ戦争の始まりだった。

これ以前に設立された在野の独立運動としてアンゴラ解放人民運動(MPLA)があり、ザイール*1に拠点を持っていたが一連のコンゴ危機においてフランスに好意的なジョセフ・カサブブとジョゼフ=デジレ・モブツを拒んで親ソ的なパトリス・ルムンバに就き、ルムンバがコンゴ・ヴィルヘルムシュタットを滅ぼすとルムンバと協力関係を結んでザイールからアンゴラへの越境工作を活発化した。

一方、カサブブとモブツを支持した結果、コンゴ・ブラザシュタットへ亡命せざる得なくなった自称コンゴ王族の末裔オールデン・アルヴァロ・ロベルトはアンゴラ人民同盟(UPA)の指導者で、カサブブと同様にコンゴ部族の王国を再興するという野心があった。UPAは中小の民兵組織と合併してアンゴラ民族解放戦線(FNLA)を結成し、フランスの支援を引き出しMPLAと銃火を交わしつつポルトガル軍との戦いに参戦した。

FNLAの分派として、1966年に誕生したアンゴラ全面独立民族同盟(UNITA)がある。FNLAがコンゴ族を優遇していたのに対し、これに不満を持ったアンゴラ中部に住むオヴィンブンドゥ族が中心に離脱し、新たに結成されたのがUNITAだった。

FNLAはアンゴラ北部のコンゴ族の支持を得て、解放区を形成した。FNLAにより白人や他部族の黒人に対する無慈悲な虐殺が公然と行われた。ザイールとコンゴに囲まれた飛び地のカビンダではカビンダ解放戦線(FLEC)が活発化していたが、組織内にフランス派とソ連派の対立を抱えていた。

MPLAはルアンダといった都市部の教育を受けた黒人を中心に支持され、都市に地下組織網を広げていった。UNITAは東部のインフラが未発達な地域を支配し、カタンガ共和国とルアンダをつなぐベンゲラ鉄道をしばしば襲撃した。

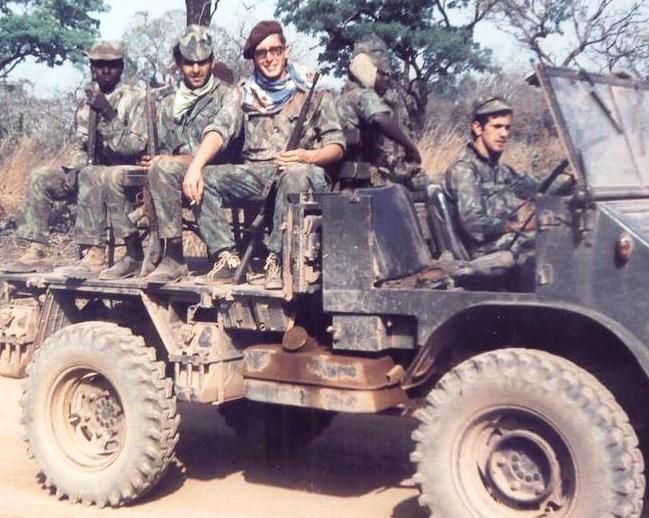

ポルトガルは駐留軍を拡大して支配地域を確保することに努めたが、この戦争に大義を感じない一部の若者は徴兵を拒否した。彼らは主に学生だった。ポルトガル軍はこのため現地の黒人部隊を拡充し、ポルトガル政府はドナウ、ノイプロイセン、北ローデシエン、南アフリカなどの友好国の軍事支援を引き出すことに骨を砕いた。これら各国から物的支援や軍事顧問団、特殊部隊が送られた。このことは、アンゴラにおける対テロ戦争はファシズム世界とサンディカリズム世界のイデオロギー戦争であるという認識の存在を裏付けていた。

また、ポルトガル政府は他の植民地同様アンゴラへのインフラ支援を増やし、これもまたドナウの支援によるものだった。学校や道路、教会などの数が増加したが、それを相殺するようにサンディカリストゲリラの戦火は広がっていった。

サラザールが病に倒れた翌年の1969年に各ゲリラ組織は総攻撃を仕掛け、ポルトガル軍は北部国境と東部から事実上撤退せざるを得なくなった。ベンゲラ鉄道が停止し、カタンガと北ローデシエンの銅がノイプロイセンと南アフリカ経由で輸出されることとなったことは、アンゴラとポルトガル経済にとって大打撃だった。

しかし、MPLAもFNLAもUNITAもお互いに対立し、ポルトガル軍との戦いと並行してサンディカリストゲリラ同士の戦いも凄惨を極めた。ポルトガル軍がゲリラの支配地域に至る交通を全停止して経済的に干上がらせようとしたこともあり、ゲリラ支配地域では飢餓と内部抗争が絶えなかった。各ゲリラは互いにポルトガル軍に密告し合っていた。

こうして誰も勝利者とならないまま戦争は続き、1974年に親ドナウ派が権力を握ると、他の植民地と同様、休戦交渉が始まった。MPLA、FNLA、UNITAは未だまとまれず、仏ソ対立も小康化する気配はなかった。ポルトガル軍はこの対立を利用し、各ゲリラ勢力の支配地域ごとに分けてアンゴラを分割することに成功した。

ポルトガルのアルヴォールでまとまった休戦合意の内容は以下の通り。

・アンゴラは独立し、憲法は国民投票で後に決定される

・これに先立ち、アンゴラを構成する各州を組織するが、この州は部族分布によって再区分けされている

・部族を基にした各州議会に加えて、在アンゴラ白人の議会が組織される。これを基に制憲議会を構成する

一見してポルトガル側が大幅譲歩した形だが、ポルトガル側の真意は憲法制定をめぐって各ゲリラを対立させ、南アフリカのバントゥースタンのごとく部族ごとに独立させることだった。こうすることで、ゲリラを支持する部族と地域は去り、白人とこれに就く黒人がアンゴラに残るという算段だった。

ゲリラ側もこの意図を察知していたが、フランスとソ連がこれ以上の戦争継続とドナウとの対立激化を望まなかったため、ゲリラ側は受け入れざるを得なかった。そして、言うまでもなくゲリラ側の内紛が始まった。

まずカビンダのFLECと北部のFNLAが明確な意図をもって自らアンゴラを離脱した。FLECはひとまず親仏派が政権を抑えてカビンダ・コミューンとして独立したが、間もなくソ連派との内戦が始まった。同じくフランスに近いFNLAはコンゴ王国の再興を掲げ、オールデン・アルヴァロ・ロベルトはコンゴ王ロベルト1世を名乗り、コンゴ王国を打ち建てた。この事件はパリに衝撃を与えたが、ロベルトの戴冠以外はサンディカリズムを維持するとロベルト1世が誓ったため、フランスによる援助は打ち切られなかった。ルムンバはこの事件を反植民地主義への裏切りと批判し、ザイール・コミューンとコンゴ王国の戦争が始まった。ただし、ザイールは他にも四方八方を敵に囲まれていたため、この戦争はあまり大規模ではなかった。

UNITAは東部の各州を支配し、MPLAとFNLAを批判し制憲議会から離脱、アンゴラ・コミューンを創設した。しかし、このアンゴラ・コミューンは海に接しておらず、唯一接している黒人国家はMPLAを支援するザイールであるため、FNLAはフランスの支援を得ることが完全にできなくなり孤立することとなった。アンゴラ・コミューンは支配地域をこれ以上広げないことを条件に、ドナウや南アフリカ側と密かに手を組み、食糧支援を受け取ることとなった。アンゴラ・コミューンは1980年に国号を「アンゴラ共和国」に変更し、フランスと断交した。

ソ連とザイールを支持するMPLAは都市と中央部に基盤を持っていたため、分離独立をせず最後まで制憲議会に残った。MPLAが活発でなかった地方の州はポルトガル側の工作で非サンディカリストの黒人らにより独立していき、残る州で構成される制憲議会はポルトガル側のに有利となる憲法を承認することとなった。外交と国防をポルトガル本国に委任し、白人議会と黒人議会を組織するというように、アンゴラは保護国として独立することとなった。

もちろんMPLAはこれを不服としたが、冷戦代理戦争の舞台がアフリカから中東へ移っていくと、ソ連による支援も減少し党勢は振るわず、ポルトガルはアンゴラを保持することに成功したのだった。

モザンビーク

ギニアビサウとアンゴラの混沌と比較すると、モザンビークは平穏そのものだった。

モザンビークは東アフリカのインド洋に面し、南に南アフリカ、北にノイプロイセンの属国アザニア、北西に北ローデシエンを接している地域であるが、歴史的な支配の長さにかかわらず白人入植者も混血も少なかった。

独立を主張する反政府ゲリラとしてモザンビーク解放戦線(FRELIMO)があるが、周辺をドナウ勢力圏に囲まれているためフランスやソ連の援助が届かず、アンゴラのそれと比べて弱小だった。ノイプロイセン建国の際に誕生した、事実上の黒人難民収容所であるアザニアの地下政党であるアザニア共産党と共闘関係だった。フランスとの接触は地下のポルトガル共産党経由か、インド洋にあるマヨット島やコモロ諸島などのフランス領の島々から来る秘密工作船経由でしか取れなかった。

1964年にFRELIMOは武装蜂起したが、ポルトガル軍の鎮圧で地方部に散開した。

ポルトガル当局はモザンビークへのインフラ投資を行いつつ、アンゴラのような泥沼化を避けるべく先手を打った強制移住政策を行った。カボラ・バッサダムの建設は南アフリカやドナウなども協力した巨大事業だった。モザンビーク経済はこうしたインフラ建設と周辺国への出稼ぎで潤った。

こうしてFRELIMOが劣勢を覆せないまま1974年を迎え、モザンビークはポルトガルの保護国として形式的に独立した。

カーボベルデ

ポルトガル領ギニアの沖合にあるカーボベルデ諸島も平穏だった。ギニア・カーボベルデ独立アフリカ党(PAIGC)はこの地の独立をもくろんだが、島嶼部ということもありサンディカリストゲリラはすぐに鎮圧され、1974年に議会が設置されポルトガルへの帰属を決定した。

サントメ・プリンシペ

ギニア湾に面するサントメ島とプリンシペ島は、目立った産業がココアのプランテーションしかない、人口わずか6万の貧しい辺境だった。

しかし、冷戦の勃発に伴いサントメ・プリンシペは対サンディカリスト陣営の最前線となった。海を挟んで西アフリカコミューンやカメルーン・コミューンなどと接しているため、同国向けへの秘密工作、宣伝工作の拠点となったのである。サラザール死後はドナウの連邦保安省の秘密戦部隊が駐屯し、1974年以降はドナウ海軍が停泊するようになった。

島嶼部という特性と人口から、サンディカリストゲリラはほとんど住民の基盤を得ることができなかった。

東ティモール

東ティモールはアジアの小スンダ諸島に列するティモール島の東部に位置し、周りにを日本の大東亜共栄圏に属する大チモル国に囲まれていた。

ポルトガル本土との地理的な遠さから東ティモールは大東亜共栄圏との交易を望み日葡銀行の設立も提起されたが、サラザールが強硬に反対したため頓挫した。東ティモールは遠く離れたポルトガル本土との非効率な貿易を余儀なくされていたのである。

1974年の政治的混乱に乗じ、大チモル国は東ティモールに軍事侵攻してこれを占領した。独立勢力である東ティモール独立革命戦線(FRETILIN)はサンディカリストであったため弾圧され、代わりに大チモル国との合邦を主張するアポデディ党が勢力を伸ばした。

アポデディ党を通して東ティモールは大チモル国に併合されたが、不服とするFRETILINはそれ以後も武装闘争をつづけた。フランスによる支援はわずかだったが、FRETILINは果敢に抵抗して住民の支持を集め、鎮圧作戦は泥沼化していった。